RFM分析(Recency, Frequency, Monetary analysis)は、顧客の行動データを元にセグメント化し、それぞれに適切なマーケティング施策を立案するための有力な手法です。

本記事では、RFM分析の基本的な考え方や手順、活用法について解説します。

RFM分析とは

RFM分析とは、顧客を「最終購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」の3つの指標でグループ分けをして、顧客ごとの価値を把握する分析手法です。

・最終購入日(Recency)

顧客が最後に購入した日。最終購入日からの期間が短い顧客を高く評価

・購入頻度(Frequency)

顧客が購入した回数。回数が多い顧客を高く評価

・購入金額(Monetary)

顧客が購入に使った総額。金額が高い顧客を高く評価

例えば、「購入回数と購入金額のスコアは高いが、最終購入日のスコアが低い」場合、「購買力があるのに最近購入していない」ので、競合他社に流れてしまった可能性があると分析できます。

その場合、商品やサービスの見直しなど、離れていった顧客を呼び戻すための施策が必要だと考えられます。

このように、分類したグループごとに効果的にアプローチできるマーケティング施策が立てられるのです。

RFM分析のメリット

少ない情報で分析可能

前章で解説した通り、RFM分析で必要なデータは3つに限られています。

膨大なデータや、名前や住所などの詳細な情報がなくても分析を行えます。

顧客に適したアプローチが可能

全ての顧客に一律の施策を行うのではなく、顧客グループそれぞれに合わせたアプローチが可能になります。

例えば、購入金額と頻度が高い「優良顧客」には特典を提供、「休眠顧客」には再購入促進キャンペーンを展開するなどの施策です。

効率的に施策を立案できる

顧客を「優良顧客」「休眠顧客」などに分類しておくと、どの層への施策が効果的であったかを判断しやすくなるため、PDCAサイクルも回しやすくなります。

また、顧客グループの優先順位がつけやすくなるため、限られたリソースを効果が見込まれるグループのみに効率的に集中投下させることもできるのです。

RFM分析の手順

1.課題の整理と仮説立て

RFM分析を行う前に、まずは「自社が解決すべき課題は何か」を明確にし、それに対する仮説を立てます。

課題が明確でないままRFM分析を行うと、分析結果が曖昧になり、重要なインサイトを見逃す可能性があります。また、仮説がないと分析結果が単なる数値や分類で終わり、次のアクションに結びつかないこともあり得るからです。

2.顧客データの集計

POSデータやECサイトのデータベース、SFA/CRMといった顧客管理システムなどに散在する「最終購入日」「購入頻度」「購入金額」のデータを収集します。

後の分析作業をスムーズに行うため、データを分析しやすい形式に揃えることも大切です。

また、必要に応じてデータクレンジングを行うことも重要な作業です。記入漏れの補完方法や除外基準を事前に設定して誤入力をチェックすることで、データの精度を高めるためです。

3.顧客データを分析する

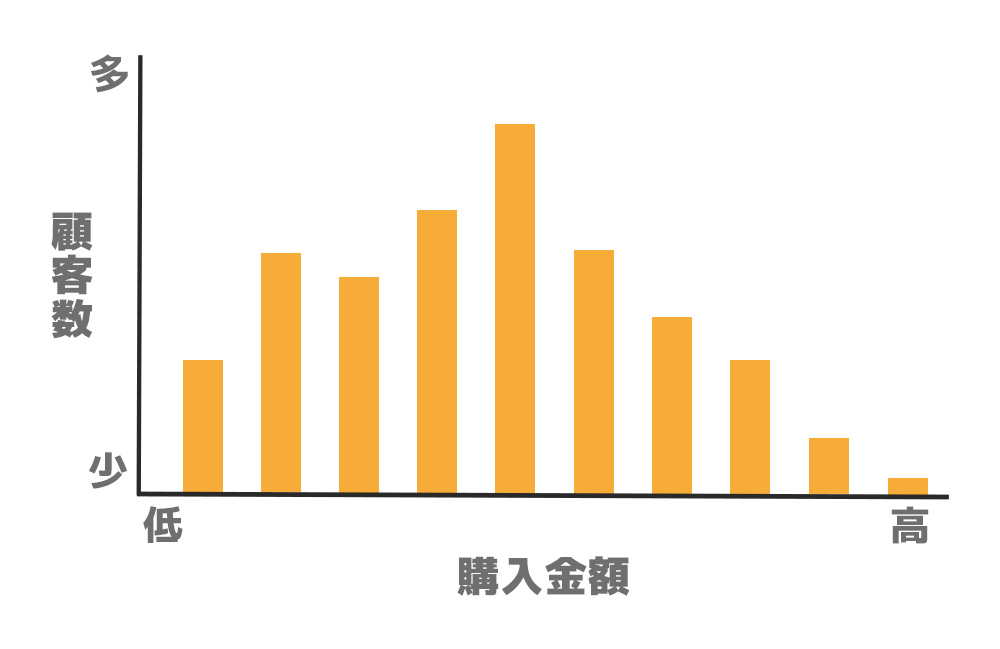

ヒストグラムで数値を可視化

集計したデータの「最終購入日」「購入頻度」「購入金額」それぞれの分布状況をヒストグラムで確認します。

例えば、購入金額のヒストグラムにおいて、特定の金額帯で急激なピークが見られる時、その金額以上の購入で「送料無料」「〇〇をプレゼント」「割引率アップ」などのサービスの影響が考えられます。

ヒストグラムで可視化することで、顧客の購買行動のパターンが見えやすくなります。

顧客の分類

数値の分布を確認したら、次は各指標に基づいて顧客をランク分けします。

| ランク | 最終購入日(R) | 購入頻度(F) | 購入金額(M) |

| A | 1週間以内 | 20回以上 | 10万円以上 |

| B | 1ヶ月以内 | 15回以上 | 5万円以下 |

| C | 2ヶ月以内 | 10回以上 | 3万円以上 |

| D | 半年以内 | 5回以上 | 1万円以上 |

| E | 1年以内 | 5回未満 | 1万円未満 |

一般的に3〜5段階でランク分けします。

初めはざっくりとした設定で問題なく、適宜ブラッシュアップしていけば良いのです。

あまりに細かく分類してしまうと分析に手間がかかってしまうため、極力シンプルに分け、PDCAを早く回していけるようにするのがおすすめです。

ランク分けできたら、グループ分けを行い、顧客の属性を明らかにしましょう。

RFMの3つの指標を5段階でランク分けすると、5×5×5=125通りのセグメントに分類されますが、主要なセグメントに絞って施策を行いましょう。

例えば下記のようなセグメントが考えられます。

・優良顧客:RFMがいずれも高い

・新規顧客:Rが高く、FとMが低い

・休眠顧客:Rが低く、FとMが高い

・離反顧客:RFM全てが低い

4.仮説と照合、施策立案

最初に立てた仮説と分析結果に差異がないか確認します。

仮説と分析結果にずれがない場合は、その仮説に対する施策が効果的であると判断できます。仮説と異なる結果が出た場合は、ずれが生じた理由を掘り下げながら、分析結果を元に新たな施策を考えていきましょう。

RFM分析の注意点

RFM分析は様々なメリットがありますが、下記のような注意点もあります。

・細かい属性やライフステージの変化を考慮できない

・購入頻度が低い商品の分析には不向き

・計測するタイミングで結果が変わる

苦手な部分は、別の手法と組み合わせて効果的に行っていきましょう。

・属性やライフステージの変化を考慮したい時

CPM分析、セグメンテーション分析、CTB分析

・購入頻度が低い商品の分析をしたい時

デシル分析

・季節変動やキャンペーンなどの短期的要因を考慮したい時

行動トレンド分析

顧客セグメントに応じた施策の例

RFM分析で行ったデータ分析がゴールにならないよう、適切に活用することで各セグメントに応じた効果的な施策を実施できます。

優良顧客

ロイヤリティ特典やVIPプログラム、新商品の優先購入権などを提供して、関係強化やLTVの向上を目指していきましょう。

「お得感」よりも「特別感」を感じられるような特典や体験を提供することが大切です。

確かな信頼を築くことで、SNSなどで口コミやレビューを拡散してくれ、新たな顧客をもたらす役割を担ってくれることも充分に有り得ます。

リピート顧客(優良顧客候補)

サンクスメールや個別の割引クーポンを送付し、再購入を促進する施策を行います。

このグループが優良顧客になるか休眠顧客になるかはビジネスに大きな影響を及ぼします。

顧客のインサイトを深掘りし、分析や改善を繰り返すことも大切です。

新規顧客

新規顧客の育成は非常に重要なプロセスの1つです。

まずはウェルカムキャンペーンや初回割引を提供し、顧客の定着やリピート化を目指します。

また、初回購入後のアフターフォローの質を高めることで信頼を構築し、その後のリピート利用に繋げましょう。

休眠顧客

再購入意欲を高めるような特別な割引や再アプローチメールを送付し、顧客との接点を回復させる施策を行います。

新規顧客がそのまま休眠顧客になってしまった場合は、商品やサービスの課題の洗い出しや新規顧客への施策の見直しも必要になってきます。

まとめ

RFM分析は、顧客の購買行動を3つの指標で評価することで、顧客価値を可視化することができます。

顧客をセグメント化し、効果的なマーケティング施策を立案できるため欠かせない手法といえるでしょう。

ただ、より詳細に顧客分析を行いたい場合は他の手法と組み合わせることも必要です。

ソーウェルバーでは、顧客のリアルな声を把握できるツール「HAKURAKU」を提供しています。

AIを使ってわずか数分で、SNS投稿を元に商品やサービスの購入・利用ユーザーのペルソナ・カスタマージャーニーを可視化することができます。

「新たなターゲット層や訴求軸を発見できた」という声を多くいただいておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。